Conocemos, en buena parte, el régimen de ocupación de espacios pastales de costa, medianías y cumbres, tanto en invierno como en verano, que los awara desplegaron como modelo de subsistencia y que nuestros cabreros heredaron hasta hace unas décadas. Vivir de la ganadería en una tierra donde el régimen de lluvias es irregular (Islas Canarias) desencadenaba, al menos durante los períodos de sequía, una mirada diferente al cielo, hacia el lugar de donde procede la fertilizadora agua que riega la tierra y hace crecer los pastos que alimentan las manadas. La falta de lluvias desataba el drama de la subsistencia.

Conocemos, en buena parte, el régimen de ocupación de espacios pastales de costa, medianías y cumbres, tanto en invierno como en verano, que los awara desplegaron como modelo de subsistencia y que nuestros cabreros heredaron hasta hace unas décadas. Vivir de la ganadería en una tierra donde el régimen de lluvias es irregular (Islas Canarias) desencadenaba, al menos durante los períodos de sequía, una mirada diferente al cielo, hacia el lugar de donde procede la fertilizadora agua que riega la tierra y hace crecer los pastos que alimentan las manadas. La falta de lluvias desataba el drama de la subsistencia.

En los momentos críticos, los pastores prehispánicos de la Isla conducían sus rebaños, en procesión, hasta lugares llanos en altura, lo más cerca del cielo, para establecer un diálogo con los Seres Superiores. El método comúnmente utilizado era separar las crías de ovejas y cabras de sus madres, encerrándolas en un recinto cerrado con un muro de rocas y ramaje, lo bastante alto como para que no puedan salir, ni las madres entrar, De este modo, se privaban de tomar alimentos durante varios días; así los balidos desesperados del ganado se confundían con los lamentos y gritos de un pueblo que reclamaban la atención divina en petición de la fértil lluvia. Era un intento desesperado por despertar la compasión de los dioses.

“…Cuando habían menester agua y tenían alguna necesidad, tomaban las ovejas y cabras, y con ellas se juntaban todos, hombres y mujeres y niños en ciertas partes; y allí las tenían dando voces toda la gente y el ganado balando, alrededor de una vara hincada en el suelo, sin que comiesen, hasta que llovía…” (Fray Abreu Galindo, siglo XVI).

Los topónimos “baladero” y/o “bailadero” existen en casi todas las Islas Canarias, se encuentran en lugares elevados, importante atalayas con amplias panorámicas del paisaje y del cielo. Parecen tener una relación o simbiosis con los lugares en los que también se realizaron prácticas brujeriles. En Tenerife es donde más bailaderos existen; la tradición ha cambiado el topónimo de "bailadero de los guanches" por "bailadero de las brujas", ya que en muchos de ellos existe la creencia de ser un lugar ritual de reunión de mujeres dedicadas a celebrar ritos propios de brujería. En el resto de las islas se conservan casi una veintena: La Gomera, El Bailadero junto a la ermita de San Isidro de Epina, en Vallehermoso y El Bailadero, en el monte del Cedro. En El Hierro, El Bailadero del Sabinar. En Lanzarote, El Bailadero por la zona de los Jameos, en Haría. En Gran Canaria, Bailaderos de Abajo, en San Bartolomé de Tirajana (Raúl E. Melo Dait. www.palimpalem.com/1/MELODAIT/body10.html). En La Palma, El Bailadero en Hoya Grande, Lomo del Bailadero y Llano Las Brujas, cerca de la fuente de Lacandia, todos ellos en Garafía, El Bailadero en La Laguna de Barlovento y el Llano de Las Brujas, en El Paso. No obstante, en ninguno de estos lugares se ha encontrado huellas materiales visibles de construcciones que se puedan relacionar con dichas prácticas.

Vamos ahora a trasladarnos a uno de esos lugares enigmáticos que reúnen los componentes necesarios para ser considerado un verdadero “baladero”. Se trata de un recinto amurallado situado por encima de Dormitorios Bajos, donde termina el pinar, cerca de la base del destacado Pico de La Cruz, a caballo entre los municipios de San Andrés y Sauces y Barlovento, a una cota de 2100 m.

La geología viene determinada por una voluminosa colada lávica, a modo de dique, con predominio de grandes rocas redondeadas, muy deterioradas por el tiempo y sus agentes erosivos. El paisaje que se puede admirar es espectacular: hacia el sur se encontramos los picos de PiedraLlana, Cotillón, La Fortaleza; hacia el oeste Morro Negro, Pico de La Cruz y Morro de La Cebolla. La silueta de la isla de Tenerife la podemos admirar en dirección E/SE. La biodiversidad más próxima viene definida por el predominio del codesar, algunos ejemplares de pinos y varios cedros

La primera vez que vimos este lugar fue en 1999. Nos marchamos sin saber su utilidad. Nuevas visitas, en años posteriores, nos fueron dando pistas de su posible asociación prehispánica y su probable uso, descartando otras opciones similares no relacionadas con la práctica ganadera. La primera referencia escrita la publicamos en “Abora” (pp 154, 2006). Un año después aparece recogido por Jorge Pais “El Bando Prehispánico de Tagaragre” (pp 289, 2007) como un Tagoror (supuesto lugar de reunión en el que se tratan los asuntos más relevantes de la comunidad). Creemos que este espacio de Pico de La Cruz es demasiado grande, con un muro monumental, expuesto a los vientos, innecesario, pues, para esa supuesta función en un lugar bastante alejado de los poblados permanentes.

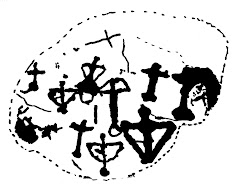

Los restos de industria son muy abundantes. Es importante la presencia de fragmentos cerámicos de casi todas las fases en los alrededores del recinto amurallado, especialmente en su fachada E/SE. También constatamos la presencia de algunas piezas líticas de dique, basalto gris y vítreo.

Muy cerca del recinto, apenas unos 7 m hacia el N/NE, se localizan restos de fondos de unas 5 cabañas. Algunas sólo intuyen su presencia y tan sólo dos conservan pequeños muretes.

fondo de cabaña

amontonamiento I

amontonamiento I amontonamiento II

amontonamiento IIPor otro lado, no nos olvidamos, aunque dudamos de su autenticidad aborigen, de la mayor concentración de cazoletas naturales de La Palma (en la zona comprendida entre Dormitorios Bajos y Pico de La Cruz), aisladas o formando pequeños grupos, sin canalillos artificiales, creadas por la acción erosiva del agua sobre este tipo de roca; los pocos canales que se aprecian son producto del rozamiento y erosión del agua que se desborda desde las cazoletas. Precisamente sobre la roca más grande que contiene el reciento se despliegan dos cazoletas, de 18x10 cm de ancho y profundidad y 11x7 cm.

cazoletas

cazoletas

Al menos de momento, no existe en La Palma parangón a este tipo de construcciones en las cumbres de la Isla. Lo más cercano son los corrales, aunque éstos se construyeron en fondos de barranco, al socaire de la brisa, pegados a pequeñas cavidades que sirvieron de refugio a los pastores y su sistema constructivo es muy espontáneo, adaptados al espacio del barranco, con sencillos muros de piedras pequeñas, que en nada tienen que ver con el aparente “baladero” que hemos descrito aquí. La importante concentración de restos arqueológicos (cabañas, cerámica, líticos, amontonamientos de piedras, cazoletas) nos acercan a un recinto con un claro perfil ritual. Sin duda, poseemos un bonito ritual que forma parte de nuestro acervo patrimonial más ancestral.

Un resumen de este artículo fue publicado en el periódico La Voz de La Palma, nº 296, febrero de 2008.

No hay comentarios:

Publicar un comentario