La subsistencia (la obtención de alimentos) en la prehistoria palmera dependía también de diversas mezclas de recolección de plantas silvestres, de crustáceos marinos, de peces y la caza de animales terrestres, aves e insectos. Los awara buscaron comida para saciar el hambre y esa búsqueda les debió reportar un máximo de alimentos con la mayor certeza posible de invertir en ello el menor tiempo y esfuerzo, además de procurar minimizar el riesgo de padecer hambre. Se prefieren rendimientos moderados pero seguros a un estilo de vida adaptado a la naturalidad de la tierra.

Toda comunidad humana asentada de forma prolongada en un nicho ecológico adquiere un conocimiento exhaustivo de sus riquezas potenciales, desarrollando un abanico de habilidades para explotar plenamente los recursos que cubren sus necesidades vitales. El consumo de plantas, raíces, semillas y frutos es común a todas las islas, con testimonios arqueológicos que confirman su rol en la dieta. La aspereza del entorno insular exigía de sus habitantes una explotación integral de los recursos y la utilización de especies vegetales como complemento o alternativa dietética.

La utilización de los recursos naturales que disponían los indígenas de La Palma era bastante completa. En primer lugar era necesaria una familiaridad con la flora local y un conocimiento preciso de las clasificaciones botánicas. Esto no supone solamente la identificación específica de un número fenomenal de plantas, sino también el conocimiento de sus ubicaciones y los períodos de la recolección de sus frutos. La observación del porte, la talla, la forma del tronco y las hojas, las flores, el sexo supuesto, la apariencia de la madera, la corteza, la dureza, los colores, el olor, las virtudes medicinales, el aspecto táctil (espinoso, áspero, pegajoso…), eran fundamentales para poder diferenciar las especies. Cada planta tenía su nombre y, todavía hoy, se conservan muchas denominaciones aborígenes. La taxonomía es a menudo lo suficientemente precisa y desprovista de equívocos para permitir las identificaciones. Parece evidente que los indígenas tienen un sentido agudo de los árboles característicos, de los arbustos y de las yerbas propias de cada asociación vegetal, en sentido ecológico. Y, por otro lado, cada especie, variedad o subvariedad, debe cumplir funciones diferentes dentro de su mundo simbólico, funciones que le son afectivamente asignadas.

El mejor conocimiento del medio y el aumento poblacional intensifican la búsqueda de alimento, a la vez que se diversifica y especializa (diversificación por la cantidad de nuevas especies y hábitats explotados y mayor especialización en términos de tecnología, aprovechamiento de espacios y organización de actividades de abastecimiento). La intensificación se ha debatido en términos de una gran variedad de factores: ambiente, disponibilidad de recursos, subsistencia, sedentarismo, asentamiento lineal, tecnología, almacenamiento, población, intercambio, conflicto, competencia, organización social, territorialidad, estilo, organización del trabajo, especialización de las ocupaciones y tareas, desigualdad y diferenciación de status. Ahora bien, el aumento de la población no puede ni causa por sí mismo la intensificación, el crecimiento poblacional como proceso que no modifica directamente el comportamiento o la actividad. Un mayor número de personas no eliminan ni simplifican, sino que crean problemas. En la adaptabilidad humana, la presión (stress) se resuelve mediante cambios en el comportamiento humano. Es más provechoso considerar los factores ambientales, población y circunscripción -todos ellos sumamente difíciles de definir- como condiciones a cuyo influjo pueden surgir adaptaciones más complejas. Estas condiciones deben considerarse como fenómenos interactivos.

Los recolectores, por otra parte, se encuentran a menudo en áreas que exhiben incongruencias temporales (estacionales) y espaciales (ambientales). Por eso el movimiento logístico y el almacenamiento de alimento pueden ser soluciones para tales anomalías. El movimiento logístico se refiere al uso de un campamento de residencia estable desde el cual grupos específicos de tarea realizan correrías de abastecimiento sobre el terreno.

Como elemento social, la recolección se realizaba bien individualmente o en grupos pequeños, principalmente las mujeres y niños según los roles de división sexual del trabajo. La tarea no necesariamente tenía que estar coordinada fuera de la familia.

Como actividad paralela al pastoreo, la recolección vegetal fue el complemento más importante ya que de ella obtenían ingredientes básicos en su dieta alimenticia. La recogida de frutos, raíces y hojas se realizaba siempre en los mismos períodos, año tras año y en los mismos sitios. En ocasiones entraban en rivalidad con los propios animales domésticos, lo que les obligaba a tomar medidas preventivas como no dejar pastar antes de la recolección.

Las especies vegetales también evolucionan y dependen de la propagación humana para alcanzar cotas de desarrollo mediante técnicas agrícolas. En este sentido, la recolección y la agricultura son puntos de una misma línea, y a veces se entremezclan. Dominar las distintas zonas ecológicas permite el acopio de productos de diferentes nichos y en períodos de tiempo distintos. Las escarpadas montañas de la isla de La Palma ofrecían un entorno adecuado, porque la topografía de las laderas y los valles encerraba un número elevado de diferencias microclimáticas a distancias cortas. Se trata de una tierra rica en biodiversidad.

Empezaremos por la zona costera, en la que encontramos un grupo de plantas comestibles como el cosco o barrilla, poco abundante. Es una planta rastrera que grana en verano dando unas semillas que se curten en agua salada, luego se secan al sol antes de ser tostadas y molidas. Las hojas de las lechugas de mar también eran recolectadas para el consumo, así como las malvas de risco, el hinojo, la gamona, el relinchón, la cerraja, el fruto del espino, incluso el cenizo para hacer gofio, señalado por Viera y Clavijo como el “gofio de los pobres”. Otras plantas comestibles son las gramíneas, entre las que sobresale la avena salvaje (el balango), el trigo, la cebada, el chícharo, el garbanzo y la lenteja, constatados arqueológicamente en el yacimiento de El Tendal.

En las áreas del bosque termófilo destaca, sobre todos, la especie más abundante y que le dio nombre a la Isla, la palmera canaria y, con cierta duda, la datilera que trajeron del norte de África los primeros aborígenes que recalaron en la Isla. Se comía el corazón tierno y/o se extraía el guarapo mediante una técnica de extracción heredada de África, hoy conservada en la isla de La Gomera. Pero lo más apreciado eran los dátiles, consumidos en fresco, siendo susceptibles de almacenamiento tras su maduración y recolección. De su secado se extraen una serie de procesos industriales convertibles en harinas panificables o para el consumo con leche. Lo cierto es que los dátiles constituyen una fuente importante de azúcares y calorías.

Un fruto con alto poder nutritivo lo constituye el higo, probablemente introducido por los pobladores prehispánicos, aunque algunos se empeñen en anotar que su cultivo es histórico. Nos basamos tanto en las fuentes escritas como en los datos arqueológicos de la isla de Gran Canaria donde se han encontrado higos pasados en perfecto estado de conservación e incluso granillas en los dientes de algunos esqueletos.

En el predominio de la laurisilva, los awara encontraron unos bienes alimenticios importantes como tubérculos, rizomas, semillas y frutos comestibles. Algunos de estos alimentos silvestres han quedado recogidos en los textos antiguos. Las áreas de recolección se enmarcarían dentro de los límites de la laurisilva y en las comunidades de transición al bosque termófilo.

Siguiendo las notas de Mª García Morales (1989) podemos encontrar el bicácaro, planta trepadora con vistosas flores anaranjadas, cuyo fruto es una baya carnosa ovada, de sabor agradable y cuya batata también es comestible. Se recolecta en verano y se ingería en fresco.

Las fayas dan unos frutos comestibles que al madurar tienen un color negro, son carnosos y ásperos. Se ingerían frescas o se dejaban secar al sol para molerlas y hacer harina o gofio.

Las raíces de helechos fueron consumidas habitualmente; se empezaban a recolectar desde marzo o abril hasta el otoño. Se seleccionaban las plantas de tallos altos y gruesos, al presuponer que sus rizomas también eran grandes. Se recogían temprano y se transportaban hasta los lugares de habitación y se ponían a secar al sol durante un tiempo variable, de cinco a diez días. Por último se trituraba y se hacía harina para elaborar tortas y gofio.

El madroño da unos frutos en forma de pequeñas bayas, de color anaranjado al madurar a finales del verano. La fruta es jugosa y dulce, aunque deja un sabor levemente áspero en el paladar. Se ingería como fruto fresco.

El árbol del mocán forma comunidades boscosas de transición a la zona costera, da unos frutos a modo de pequeñas cápsulas ovadas, marrón-rojizas que se vuelven progresivamente negras al madurar durante el invierno y la primavera, aunque también en verano. El fruto se ingería en fresco: se chupaba el jugo, de sabor dulce, aunque bastante áspero, y se escupía la cáscara. Con ellos se elaboraba también una especie de mermelada, miel o jarabe denominado “chacerquen”, que era, según los cronistas e historiadores, muy apreciado por los aborígenes. Para hacer el chacerquen se seleccionaban los mocanes más maduros y se los dejaba secar al sol tres o cuatro días. Transcurrido éstos, se troceaban y majaban, poniéndolos a cocer en agua hasta que la mezcla adquiera una consistencia espesa, guardándose para su consumo posterior. Se le atribuyen propiedades estimulantes y medicinales. Incluso se llegaba a hacer otra bebida diferente a modo de vino de mocán.

De la zarza, muy abundante en estas zonas húmedas, se extraían los frutos, las zarzamoras, para su consumo en fresco entre los meses de julio y diciembre. La recogida de frutos (bayas carnosas, de sabor agradable) de especies arbóreas como el aderno, el barbusano, el marmulano y el sauco se centraba, sobre todo, en verano. Del loro y del laurel se recolectaban las hojas como especieras.

Otras variedades fueron explotadas con fines medicinales como la adelfa, el algaritofe, el brezo, el faro, la cresta de gallo, el culantrillo, la esparraguera, la flor de mayo, la malfurada, la pata de gallo, la ruda, el tomillo, el viñátigo, etc.

La disponibilidad de estos alimentos quedaba, por tanto, asegurada durante varios meses al año. Algunos se podían conservar durante cierta cantidad de tiempo, lo que ampliaría su disponibilidad. Es necesario recordar que la laurisilva era más abundante durante el período prehispánico y que los aborígenes no afectaron ni variaron el bosque, pudiendo alcanzar desarrollos hasta cotas más bajas que las actuales. Quizá el caso más conocido es la desaparición de La Mocanera, bosque de dicha especie que se desarrollaba entre los actuales municipios de Breña Baja y Mazo. Otros casos evidentes de fácil constatación son las talas para crear terrenos de cultivo y el establecimiento de pueblos y caseríos en toda la comarca noreste de la Isla.

Siguiendo la ascensión, una vez rebasada la laurisilva, nos encontramos con el predominio del pinar que ocupa una gran extensión en la geografía palmera y del que se aprovechaban directamente los piñones. Sin embargo, el sotobosque es muy rico en especies comestibles no sólo para los animales sino para los humanos. Un recurso básico eran las minúsculas semillas del amagante, encerradas en una cápsula muy resistente. Se recolectaba en verano antes de que abran. Abreu Galindo confirma el secado y la molienda en unos molinillos de mano, guardándolo para comer con caldo de carne o con leche.

Otras semillas que requieren un menor trabajo y que se veía compensado con una mayor cantidad de harina o gofio eran los chícharos, garbanzos y lentejas. Por último, citar el conjunto de setas comestibles que nacen en los pinares con las primeras lluvias y fríos del otoño, buscadas por los aborígenes para formar parte de su dieta estacional.

Algunos productos como la miel, los huevos de diferentes aves o el azúcar de codeso eran muy cotizados, verdaderas golosinas añadidas a su dieta habitual. Antes de cerrar este apartado, merece la pena reseñar la presencia del “maná”, el alimento divino que Gaspar Frutuoso, Leonardo Torriani y, más tarde, Abreu Galindo describen para la isla de La Palma. No es otra cosa que el azúcar de codeso, partículas finas como la arena de color blanco y sabor dulce acaramelado intenso que se desprende de la mata del codeso y que se encuentra, sobre todo en verano, sobre las piedras que esconde el arbusto. Ese azúcar es producido por la secreción de una sustancia gomosa de los codesos cuando reciben las picaduras de una minúscula clase de insectos de color naranja. Abreu Galindo hizo, a nuestro modo de ver, una acertada comparación nominal con “el pan bajado del cielo” de los pasajes bíblicos del Éxodo. Durante los cuarenta años que el pueblo israelita vagó por el temido desierto del Sinaí hasta las tierras prometidas, como si lloviera todas las mañanas al amanecer, unas semillas blancas del tamaño y parecido al cilantro se desparramaban bajo el manto del árbol más característico del desierto de Arabia hasta el Mar Muerto, el Tamarisco. En la actualidad, los beduinos del Sinaí siguen subiendo a las montañas recolectando hasta medio kilo diario por persona de “Mann es-samâ”; o sea, el “maná del cielo”. También los tamariscos saharianos, bajo la acción de una picadura de insecto, exudan una materia azucarada, deliciosamente olorosa.

Los awara recolectaban al amanecer el azúcar, antes de que el sol caliente y lo derrita o varíe su típico sabor a miel acaramelada. La recolección es trabajosa pero altamente satisfactoria, pues se consumía directamente formando una masa en la boca que se adhiere a los dientes y al paladar cuando se mastica, o con leche hasta configurar una papilla exquisita. Probablemente, el azúcar de codeso era considerado por los awara como un alimento divino (Miguel Martín, “La Voz de La Palma” de 20 de marzo a 3 de abril de 1998).

donde se unen la tierra y el cielo

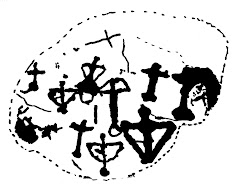

En La Palma, la arqueología y la astronomía han cruzado las miradas, unos al suelo y otros al cielo, para coincidir en una misma dirección, interrelacionando las observaciones hasta confirmar la importancia de los atros entre los antiguos habitantes de Benawara.

“adoraban al Sol, la Luna y otros planetas” (Alvise Ca’da Mosto, 1455-1457)

"Quienes tratan de interpretar símbolos en sí mismos miran la fuente de luz y dicen:"no veo nada". Pero la fuente de luz está ahí no para que se la mire a ella, sino para que se mire y vea lo que ella ilumina. E igual pasa con el simbolismo"

"Quienes tratan de interpretar símbolos en sí mismos miran la fuente de luz y dicen:"no veo nada"

jueves, 30 de agosto de 2007

Las especies vegetales como alternativa dietética

Publicado por

Miguel A. Martín González

en

11:18

![]()

Suscribirse a:

Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:

Publicar un comentario